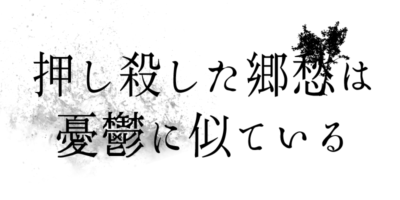

かつて誰かだった仮面の過去話ひとつめ

アンチ・アンチ・ヒーロー(ノット・ヒーロー) 1

――だから多分、どうしようもないことだったのだ、と、彼は思った。悟ったと言い換えてもいい。多分全ては予定調和で、無意味で、無知蒙昧な彼のための、つまり、『どこにでもあるつまらない物語』だった。ヒーローが実在するはずのこの世界で、彼を取り巻く誰も、彼自身さえも含めて、誰一人ヒーローではなかったし、どこにも正義はなかった。悪ですら、本当はどこにもなかったのだと思う。彼はちっぽけだった。ただの浮かんで喋る仮面だった。少し理屈っぽく、少し意地っ張りで、少し大切なものがあり、善人でもなく悪人でもなく、己の愚かさと、とある男に、少し強い怒りを抱いただけの、単なる一つの仮面。

でもそれが、彼だった。

それだけが――彼を彼たらしめるものだったのだ。

これは単なるふつうの彼が、自らそれらを捨てるまでの話。

終わってしまった、『誰か』の話。

◆

雨が降っていた。

知らない街である。薄曇りの灰色は、見たことのない四角に切り取られていた。妙に空が高いな、と彼は思った、自分は今、何処にいるのだろう。雨が体を叩いている。足音の代わりに、エンジンの音がする。周囲には何の気配もない。浮き上がろうとして、落ちる。からん、と軽い音がした。なんだ、何が起こっている。自分はどうなっている? ここはどこなんだ。寒い。様々な考えが泡のようにいくつも浮かんでは消える。疲れていた――ひどく。空腹もひどかった。食事が手に入る場所まで行かねば、あるいは雨の当たらぬ場所まで、と思うが、どうしても動けない。雨足はいっそう強くなるばかりだった。

死とはこのようなものなのか。そんなことも頭を過ぎった、その時である。

「面白いものが落ちているじゃないか」

傘が、す、と彼の上にかざされた。否、その表現は適切ではない。それは決して彼のためにかざされたのではなく、ただ傘の持ち主が彼を覗き込んだため、副次的に発生しただけであった。若い――男、だろう、多分。尻尾や耳などの要素は見受けられないから、バーチャルキャラクターだろうか。知り合いにこんな姿の者がいただろうかと彼は自分の記憶を探り――そこで初めて、自分が『己の一切を』忘れていることに気が付いた。必死に何か手繰り寄せようとしても、何も思い出せない。何も。名前も、友も、居場所も、何もなかった。

今やこの異邦の地で、彼はひとりぽっちなのだ。

気付いてしまえば、先程までとは違った心細さが、突然彼を襲った。

「うん? さっき動いたように思ったが。もう動かないのか?」

「……」

これに話しかけるのは、良くないように思う。彼は黙して、男を見た。優しそうな男だ、とは感じる。垂れ目がちに微笑む翠の目、短く整えた赤色の髪、鍛えているらしい肉体。フライトジャケットに、ジーンズとスニーカー。年齢は、三十にもならないくらいか。彼にはよくわからないけれど。この男を作った『人類』とやらは、こういう男が好きだったのだろうか、などとどうでもいいことを彼は思った。無害そう――いや、間違いなく無害である、はずなのだ。その容貌に、不穏な雰囲気など見受けられないし、自分を見下ろして柔らかく首を傾げる姿は、好青年と呼んで差し支えないだろう。

それなのに、彼は、何か頭の奥底で――警鐘が鳴るのを聞く。これは駄目だ。関わってはいけない。だから黙していた。

けれど、これを逃したら、自分はどうなるのか。その考えもまた、彼の頭の中にあった。ここが自分の知る世界ならいい。それなら、知らない場所だけれど、きっとまだ、どうにかなる。だが、『もしそうではなかったら』? この見覚えのない空が――自分を受け入れるものでなかったら。それは、底冷えのする恐怖だった。食事も寝床もない。自分が誰かもわからない。そもそもろくに動けもしない。ここで男が話しかけてきたのは、僥倖というものではないのか。話し合って、友人にでもなれたら、どうにか生きていけるかもしれない。だってこんなに優しそうじゃあないか。そんなことも考える。自分の杞憂だろう。よく笑われる悪い癖だ。――誰に。それすら、今の彼にはわからない。

「……気のせいだったかな?」

男が、顔を上げて立ち去ろうとする。声をかけるなら最後のチャンスだった。どうする、どうしたらいい。男以外に、話しかけてくれる者がこれから先現れるか?

逡巡は、一瞬しか許されなかった。

「――た、」

思ったよりずっと細い声が、ひょろりと雨の中に落ちる。男が、振り向いてきょろきょろと辺りを見回し、閃いたように彼を見た。

「……助けてください……」

からん、と――彼は、また地面に音を立てて転がった。

そして彼は、男に縋った。

(→続く)